トップページ > 読み物 > VIVA ASOBIST

VIVA ASOBIST

vol.46:古今亭志ん輔

垢は落として、苔を生やす

【プロフィール】

1953年9月25日

東京都品川生まれ。1972年に三代目古今亭志ん朝に入門。

1977年

二ッ目に昇進し、志ん朝の前名である朝太を襲名。

1985年

真打に昇進し、志ん輔を襲名

2000年〜2003年

NHK.FM「名曲リサイタル」でパーソナリティを勤める

オフィシャルサイト

こんにちは志ん輔です

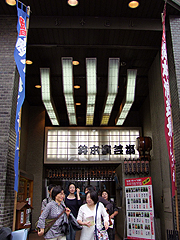

インタビューに先がけ、上野の鈴本演芸場に、古今亭志ん輔さんが出演する寄席を観に行った。筆者としては、初の寄席体験。それどころか、落語をちゃんと聴くのも初めてといってもいいくらいだったから、「退屈だったらどうしよう」という不安を少なからず抱えていたのである。しかし、いざ落語を中心に、講談、大神楽といった伝統芸が次々に演じられると、思わず爆笑したり、目が釘付けになったり・・・。そう、とにかく「面白い」のだ。そして、いよいよ志ん輔さんの高座の番となり、身振りや表情が豊かでオチの効いた落語に、抱腹絶倒させてもらった。

インタビューに先がけ、上野の鈴本演芸場に、古今亭志ん輔さんが出演する寄席を観に行った。筆者としては、初の寄席体験。それどころか、落語をちゃんと聴くのも初めてといってもいいくらいだったから、「退屈だったらどうしよう」という不安を少なからず抱えていたのである。しかし、いざ落語を中心に、講談、大神楽といった伝統芸が次々に演じられると、思わず爆笑したり、目が釘付けになったり・・・。そう、とにかく「面白い」のだ。そして、いよいよ志ん輔さんの高座の番となり、身振りや表情が豊かでオチの効いた落語に、抱腹絶倒させてもらった。

寄席は戦いの場

てっきり、その日の志ん輔さんの演目「夕立勘五郎」は、先から決まっていたのだと思っていた。ところが、高座が終わったあとに尋ねてみると、出番の寸前に決めたのだというから驚きだ。

「昨日までは、もっとしっとりとした落語をやっていたんですけどね。今日のお客さんは、わりと笑いが少ないので、それだと無理だと思ったから、力技で笑いをとれるような演目に変えたんです。皆さん笑いに来ているのだから、上手くツボにはめてあげないと」

演目:お化け長屋

お客さんの反応を察知することに加え、さらに重要なのは、前に出た噺家たちの話題に配慮することだという。

「前の人が、侍のネタをやったら、もう侍の噺はできないし、夫婦ネタをやったら、夫婦噺はやってはいけないのが暗黙のルールなんです。つまり、前に出た話題をよけて、今日は何の噺をするかをその場で決めないといけない。そうなると、後から出てくる人ほど、話題が限られてしまうので、たいへんなわけですね」

寄席はいわば戦いの場。よく知ったお客さんは、そうした縛りの中で、落語家たちが笑いをとるために戦っている姿を観にきているのではないか、と志ん輔さんはいう。だからこそ、落語家としては、寄席はいい鍛錬の場になるのだそうだ。

とはいえ、臨機応変に演目を変え、しかもしっかりお客さんの笑いをとるのは、熟達したプロにしかできない技に相違ない。寄席の高座に上がり続けていられるのは、よほどの修行を積んできた人に限られているのだろう。

高校生のときに落語家になるのを決意

父親がかつての国鉄マンで、どちらかというと堅い家庭に育ったという志ん輔さん。勉強もするし、スポーツも得意な少年だった。そんな志ん輔さんに、運命の出会いが訪れたのは、ある名門高校に入学して2年目のときだった。

たまたま、学校付近の公会堂で催される落語会のチケットを、先輩から入手したので聴きに行った。そこで、古典落語の名手として当時から名高かった、古今亭志ん朝師匠の高座を目の当たりにすることになる。そして、大きな衝撃を受けた志ん輔さんは、落語家になることを決意。だが、もちろん両親は、「芸人など」と大反対した。一年がかりで親を説得した末、志ん朝師匠の門を叩いて「弟子にしてください」と通い詰め、やっとのことで入門を許されたのだそうだ。

「みなさん、よく入門当時の苦労話を聞きたがるんですけど、そんなもんはないですね。親の反対を押し切って、自分で落語家になりたいと思って入門したわけですから、苦しいことがあったとしても、辛いなんて言えるはずがないですよ」

ただし、修行時代の厳しさは、志ん輔さんが話してくれた「掃除」のたとえ話から想像することができる。

演目:お化け長屋

「噺というものは、教えてもらえばそれなりに覚えられるけれど、プロの卵にとっては掃除のように止め処がないものなんです。自分がどこに集中し、どういう風にやるかということで変わってくる。例えば、階段の掃除にしても、うっかり一段拭くのを忘れたら仕方がないけれど、手を抜いて一段拭かないで済ますと自分が恥ずかしくなるし、師匠にもすぐにわかってしまう。すると、それなりの教え方しかしてもらえなくなるので、どうやるかが必ず自分に跳ね返ってくるものなんですね」

常に自分自身を反省して、修正していく心構えが、芸を鍛え上げていくためには大切、と志ん輔さんはいう。

師匠の死に接し意識が変革した

落語家として精進し続けてきた志ん輔さんだが、今から7年前、突然失意のどん底に落とされた。尊敬もし、道標でもあった志ん朝師匠が、病気のために、63歳という若さで帰らぬ人となってしまったのだ。

「噺家という商売は、口がきけるうちは生涯できるものだとみんな思っているし、私も思っていました。それが、『63歳で死んでしまうこともあるんだ』ってことがわかったわけです。そのとき自分は48歳でしたから、あと15年もすると63歳。1年にひとつ噺を仕上げるとしてもあと一五席しかできない…師匠の死後しばらく落ち込んでいましたが、そう思うと、いつの間にか意識が変わってきたんです」 師匠と同じ63歳で自分の寿命を区切ってみると、もっと標的をしぼってやっていかないといけないと思うようになったという。そして、集中するにつれ、自分の体にまとわりついているものが見えるようになってきたとのこと。

「そのとき、自分の体には何もついていないのではないかと思ったんです。でも、25年以上も落語をやってきて、何もついてないのはおかしい。実は、それまで自分についていると思っていたのは、単なる垢だったのかもしれません。垢なら洗い落とし、くっついているのが苔なら生したほうがいいと思ったんです。それからは、ゼロからやり始める気持ちで、落語を極めていき、どんどん落語会も増やしていきました」

演目:たがや

落語を極めようとすると芸事も広がってくる

極めるとはどういうことなのだろう。

「教えてもらった落語をコピーするだけだと、噺の広がりがありません。そこで、一例を挙げると、登場人物に田舎者、遊女、若い紳士がいた場合に、噺の中でのスポットの当て方を変えて突き詰めてみる・・・田舎者に8割の光を当てると、遊女はどうなるのかな、などと考えるわけです。すると、自分の中でワーッと噺が広がっていったりするんです」

こうして落語を極めようとすると、おもしろいことに、ほかの芸事への興味も深くなっていくのだそうだ。例えば、これまではボーッと観ていた歌舞伎を、真剣に観るようになり、その中で演じられる清元や長唄も稽古したくなる。そして、実際に、その世界の師匠に稽古をつけてもらっているうちに、あることで注意を受ける。そのときによく思い当たるのが、「そういえば、志ん朝師匠もこういうことを注意していたな」ということだそうだ。

「かつては気づかなかったけれど、これから改めようという思いが、芸の深さを広げていくんだということをつくづく実感しています」と志ん輔さんはいう。

「いまだに『こういう場合、師匠だったらどうするだろう』とか、会話をしながら生きているような気がしますね。もちろん生前にもいろいろと会話をしましたが、むしろ今のほうがたくさん師匠と話をしているかもしれません」

今なお、志ん朝師匠の存在は、唯一無二であるのだろう。

一席一席を大事にしないともったいない

志ん輔さんは、たいてい朝の5時半には目覚めるそうだ。早起きするといろんなことが出来るのがメリットだという。

朝起きてまずやるのは、スクワット、腹筋、背筋にストレッチ。このように体を鍛えるのは、もちろん健康のこともあるが、芸のためもあるようだ。

「以前、声が出なくなったときがあるんです。長唄などをやっているから声帯は鍛えているつもりだったのに・・・。この原因は、腹筋が鍛えられていなかったから。腹の底から声が出ていなかったために、喉を痛めてしまったんですね。だから、体を鍛えるのは重要です」

このように、自分の体を管理しようと思う裏には、落語への強い思いがある。

「高座に座ったら、そのときにできる100%を出さないといけないと思っています。限りある時間の中で、一席一席を大事にしないともったいないですからね。このことをわからせてくれたのは、まさに師匠の死だったんです」

真摯な話の中でも、時折ユーモアあふれる話で、笑いを誘ってくれる志ん輔さん。話をうかがうにつけ、落語の世界の奥深さを感じとることができ、興味が募ってくる。

真摯な話の中でも、時折ユーモアあふれる話で、笑いを誘ってくれる志ん輔さん。話をうかがうにつけ、落語の世界の奥深さを感じとることができ、興味が募ってくる。

寄席や落語会などに関して、現代の若者は、私もそうであったように食わず嫌いの傾向が多いように見受けられる。しかし、一度触れることがあれば、きっと、この日本の素晴らしい伝統芸能のファンになるのではないかと強く思った。

| Tweet |

読み物 : VIVA ASOBIST 記:白井 美樹 2008 / 11 / 01